Живое наследие: бинтованные ноги и судьбы женщин Китая

Традиция бинтования ног, известная как «лотосовые ножки» (缠足, chánzú), была одной из самых жестоких, но в то же время символически значимых практик в китайской культуре. Возникнув более тысячи лет назад, этот обычай оставил неизгладимый след не только в истории, но и в телах женщин, прошедших через него.

Происхождение и смысл

Традиция берет начало в X веке при императорском дворе Южной Тан, где танец наложницы с перевязанными ногами произвёл сильное впечатление на императора. Со временем бинтование стало символом статуса, утончённости и покорности. Идеальной считалась нога длиной не более 7–9 см. «Лотосовая стопа» стала эталоном женской красоты, а также своеобразным социальным паспортом: женщина с маленькими ступнями имела больше шансов на удачное замужество.

Физические и социальные последствия

Бинтование начинали в возрасте от 5 до 15 лет. Стопы туго перетягивались, пальцы загибались внутрь и ломались под давлением. В течение первого года девочек заставляли ходить, несмотря на боль и кровоподтёки, чтобы закрепить деформацию. Нога теряла чувствительность, но сохраняла требуемую форму. Этот ритуал оставлял след на всю жизнь: женщины испытывали трудности с передвижением, а в пожилом возрасте часто страдали от хронической боли и инвалидности.

Запрет и культурное осмысление

Практика была официально запрещена в 1911 году, но в деревнях сохранялась до 1940-х годов. После установления власти коммунистов бинтование стало считаться пережитком феодализма, а женщин заставляли публично снимать бинты. Несмотря на запрет, многие продолжали хранить свои бинты как напоминание о молодости и семье

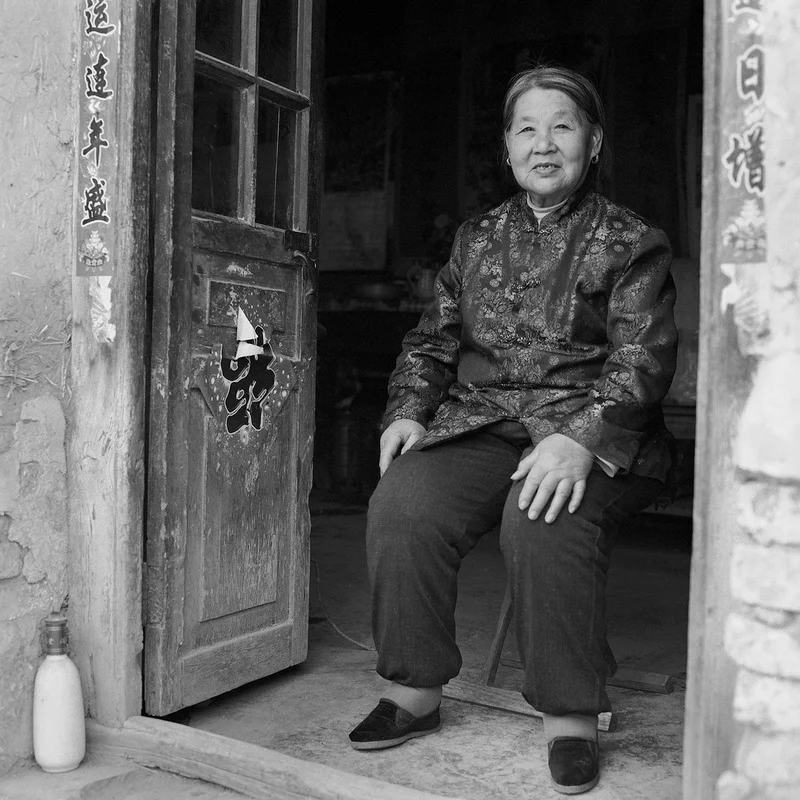

Сегодня эта традиция практически исчезла, а оставшиеся в живых женщины с бинтованными стопами стали живыми свидетелями истории. Их опыт — напоминание о том, как стандарты красоты могут формировать и разрушать судьбы. В современном мире, где стандарты внешности по-прежнему диктуют условия, история «лотосовых ножек» приобретает новое звучание.

Наследие памяти

Некоторые исследователи и художники продолжают документировать судьбы последних женщин с бинтованными стопами. Их портреты, рассказы и быт становятся частью культурного архива, который позволяет нам взглянуть на прошлое без искажений. Это важно не для осуждения, а для понимания: как культура формирует тело, судьбу и взгляд на мир.

Истории этих женщин — это не только хроника боли, но и примеры силы, выживания и идентичности в условиях, которые сегодня кажутся невозможными. Их прошлое напоминает нам о важности выбора и уважения к человеческому телу вне моды и давления общества.